今日から3月の料理教室が始まり、にぎやかな時間を過ごしています。

今月のデザートはイチゴと甘酒のジェラートなのですが、

生徒さんから興味深いお話を伺いました。

まず、手作り甘酒について。

甘酒を作るとき、ここ8年くらい、わたしは「ドラッピー」という乾燥機(干し野菜とか干物とか作れる)を使っています。

(写真の一番左の機械)

60℃までの温度設定と時間設定ができるので、ほったらかしで完璧なできばえな上、

大きいので大量に仕込めるし、一緒に塩麹なんかも作ってしまえて、大変便利。

なので神戸に引っ越してきてから、自宅で作ろうと思った時に

「あーん、ドラッピーがないんだー(><)」と困ってしまいました。

まあ55〜60度を保ちさせすればいいので、なんだってよく、

デロンギのオーブンで2回くらい作ってみました。

味は良かったけれど、2時間しかタイマーが効かないので、2時間経ったらまた回さなくてはいけないのが、

なんとも面倒。

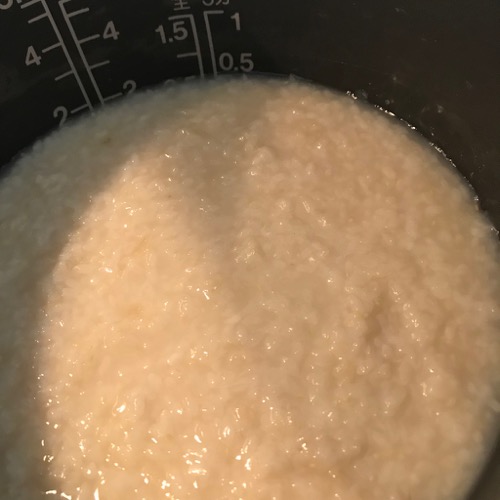

次は久しぶりに炊飯器の保温機能。

こちらは、おかゆを炊くのもそのままできるので便利といえばとても便利。

ただ、機種によっては、温度管理が意外に難しいんです。

(「保温」機能は、温度を保つために、機械が時々加熱してしまうので、温度が上がり過ぎて発酵が上手くいかないことがある→そういう時は大抵黄色くなり、甘みが十分に出ない)

若い頃にその失敗は何度かしたことがあるので、試行錯誤の上にわたしが一番うまくいくなと思っているのは以下の方法。

フタを開けて内釜にぬれぶきんをかけ(フタとの間に挟む感じ)、さらにフタの上にも絞ったフキン(雑巾くらいの厚みが望ましい。適度な重さでフタを抑えてくれるから)を置いておくのです。

この方法なら、フタは開けっぱなしだけど、フタの上にもぬれぶきんを置いているから乾燥しないし、温度も下がりすぎない。もちろん温度も上がり過ぎない。これで8時間くらい保温しておけば、大抵うまくいくので、夜セットしておけば、朝には出来上がっています。

それを今日生徒さんにもお話しようと思っていたら、

なんと衝撃的なお話を伺いました。

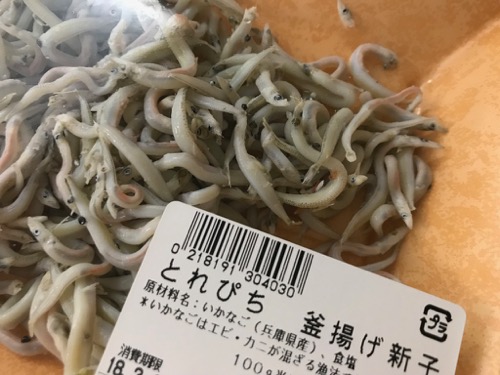

生徒さんのお一人が炊飯器で甘酒を作ったところ、

その後炊いた普通のごはんが、「甘酒化」してしまう、とおっしゃるのです。

ごはんをすぐに食べれば大丈夫だけど、冷やごはんになると、たとえ別容器に移してもベトベトになっていくのだそう。

何度もそんなことが起こるのでネットで調べてみたら、一度使った麹菌の影響が強すぎたせいでそうなることがあるとの情報がたくさんあり、その炊飯器はごはんを炊くのに使えなくなったそうなのです。

本当ですか!!??

わたしはそのような話を初めて伺ったのですが、(ちなみにわたしは家で炊飯器を使ってごはんを炊くことがほとんど無いので気がつきませんでした)

そのような経験がある方、いらっしゃいます?

本当にびっくり。

(その方がその炊飯器で甘酒を作ったのはたった2回なのだそうです!)

あ、甘酒のレシピに関しては、過去のブログ記事に書いてましたね。よろしければ、ご参考までに。