そして

2019.11.13 │ ブログ

そしてこれに決まりましたー。

お花はジャドールさん。

2019.11.13 │ ブログ

そしてこれに決まりましたー。

お花はジャドールさん。

│ ブログ

今日から六甲教室11月のレッスン。

もうすぐ生徒さんがいらっしゃるのに、

まだ帯の小物合わせに悩んでいますー(><)

2019.11.08 │ ブログ

今日は、なんともステキなパーティにお招きいただきました!

神戸の教室の6名の生徒さんたちが、これまでのレッスンで作った料理をみんなで持ち寄る「発表会」にお呼びくださったのです!

マキさんと2人、米粉のロールケーキを持ってお邪魔しましたが、テーブルいっぱいのご馳走は、どれもこれも私たちの知っている料理ばかりで、泣きそうでした。

こんな先生冥利につきることがありましょうか!

みんな朝から集まって、タイムキープしながら「あと1時間〜!」と手分けして仕上げたそうです^^(おつかれさま!)

どれもこれも美味しかったー。いっぱい笑って本当に楽しい午後でした。

神戸に来て3年目になりましたが、私たち、この地でなんて幸せな仕事をさせてもらってきたことだろう。心から感謝です!

2019.11.06 │ ブログ

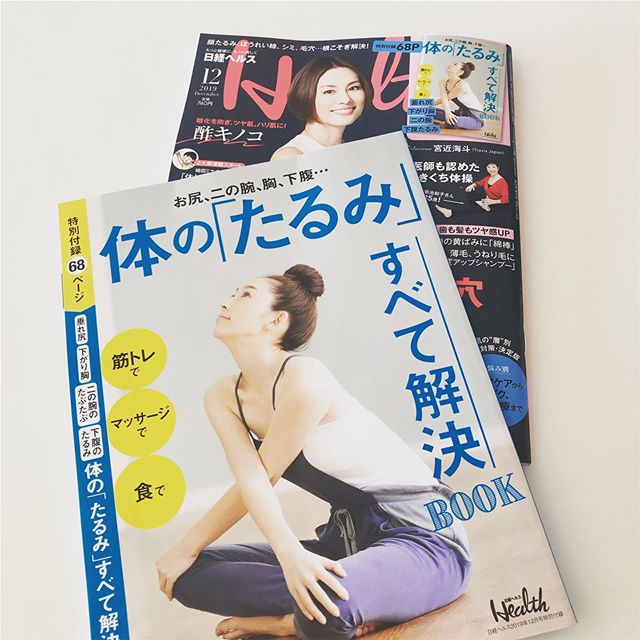

現在発売中の『日経ヘルス』(日経BP社)12月号の別冊付録「体のたるみすべて解決BOOK」P52−55にて、「きな粉若返りドリンク」を9品ほどご紹介させていただきました。

きな粉の食物繊維が糖化(老化の元凶と言われていますね)を抑えてくれるそう。特に「しみ、シワ」に効果的な組み合わせを考えました。

ヨーグルトに入れるのもオススメですし、青汁などと混ぜてもお互いが結構飲みやすくなるんですよ。

大豆という身近な食べ物でありながら、意外と使いこなせていないきな粉。

きな粉を使った料理についてもっと知りたい方は、10年くらい前に出版した『きなこが決め手の絶品レシピ』(淡交社)もおすすめです〜?

2019.11.04 │ ブログ

2019.10.30 │ ブログ

2019.10.28 │ ブログ

丹波篠山の黒枝豆をたくさんいただきました!

うれしすぎる?

(また長くなります。すみません!)

今年は例年よりも実が大きくなるのがだいぶ遅かったのだそう。

もう何年か前から、築地では「温暖化の影響で黒豆が遅くなっていて、新豆はお正月に無理」と聞いていましたが、さらに遅くなっているようですね。

海も山も、環境変化の影響をジリジリジリジリと受けていますね。

それにしても。

篠山の黒豆というのは、東京に住んでいる頃は築地を通して遠くの貴重な貴重なものとして手に入れていたのに、

(とくに枝豆なんて、旬が一瞬なのでよけいに稀少!)

ご近所さんが「はーい」とお裾分けくださるなんて、感激してしまいます。

せっかくなので、4種類の火の通し方を試してみました。

(いずれの場合も、硬い部分をハサミで切って、塩でこすって等の下ごしらえは同じ)

私は普通の枝豆をゆでるときは、たいてい厚手の鍋(バーミキュラやルクルーゼなど)で、水をほんの少しだけ入れて、蒸し煮(焼き)のような感じで火を通すのですが、篠山の黒豆はいかんせん個性が強い。

どうするのが一番いいかな、と以下の4種類で試してみました。

①お湯たっぷりでゆでる

②上の方法で蒸し煮(バーミキュラで)

③オーブンでゆっくり焼く

④オイルをかけてオーブンで焼く

いずれの場合も、黒枝豆は普通の枝豆よりはだいぶ時間をかけて火を通します。

ただゆでる場合でも、分数で言えば12分とか、それくらい。

そうでないと、持ち味の甘みが出て来ない。

そもそも豆がとても大きいし、ゆで時間が少ないと、甘みよりも、苦みや渋みの方が表にあるので(ポリフェノールが豊富なのでね。それが、優れた抗酸化作用をもっているのですが!)、しっかり火を通してうまみにしてあげないと食べにくいのです。

②の方法ならば、もう少し時間をかけて。

オーブンの場合はさらに長くします(25〜30分くらい)。

結論から言えば、①②はまあどちらも想定内のおいしさで、黒豆独特のアクをしっかり抜きたければ①の方がいいかな。食べやすく、柔らかくなります。

②の方は①よりもいろいろな味が濃くなります。

(甘みも渋みも。これもまたおいしい)

③はあまりお薦めできない結果でした。

とうもろこしや空豆は、オーブンで皮ごとじっくり焼くの大好きなのですが、黒豆の場合は、アクが抜けないので、ちっともおいしさを引き出せませんでした。

そして、意外なヒットは④でした。

これはめっちゃおいしい!

プーリアのクセの強いオリーブオイルをかけて焼いたのですが、皮がカリカリッとして、中の実はホクホク。黒豆のアクは見事にオイルで中和され、ものすごい甘みが出ていました。

オリーブオイル、すごいなあー。

ワインの瓶が空いてしまったことは言うまでもありません。

黒枝豆のオリーブオイルオーブン焼き、もうそろそろ時期が終わってしまいますが、機会があればぜひやってみてください。

とってもおススメです!

2019.10.25 │ ブログ

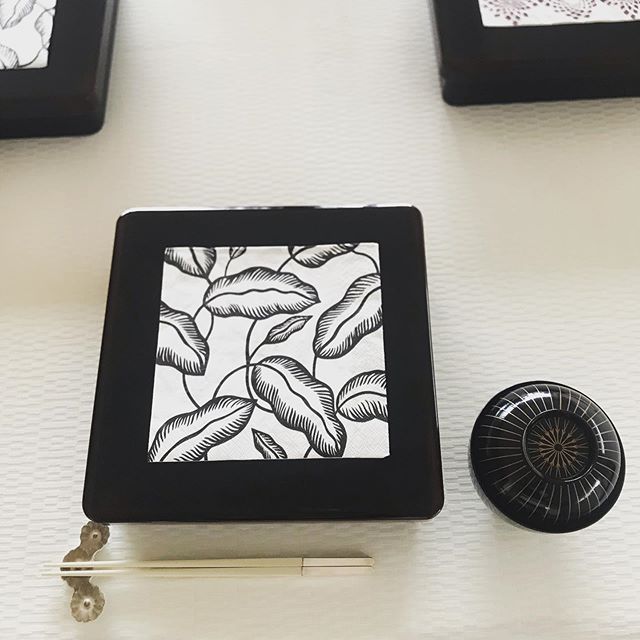

本日、10月のレッスン「濱田美里の和モダン松花堂弁当」が終わりました。

(ご参加の方々のご感想をLessonのページにアップいたしました!)

今週は4日連続で作り続け、私たちも食べ続けましたが(^^)、和食は飽きないですねー。

海のうまみをかけ合わせただし、そして素材の味を生かした薄味は、自然への敬意そのもの。

この国の文化を本当に誇りに思います。

20代の頃、私にお料理を教えて下さった師匠がこんな話をしてくれたことがあります。

小さな頃、明治生まれのお母様が師匠にお豆を煮てみなさいとおっしゃって、師匠は初めてウズラ豆を煮てみたのだそうです。それがうまくいかなかった時、師匠をお呼びになって、お母様はこうおっしゃったそうです。

〜◯◯子(師匠のお名前)、ここにお座りなさい。

ものを煮る時は、まずは水かおだしでゆっくりとやわらかく煮なさい。

その後、味をつけさせていただく、という気持ちで味を入れること〜

「母が私に料理の事を口で教えたのは、そのたった1回だったわね。」

確か、お茶の時間に何気なくお話し下さったことだったと思いますが、

少しでも師匠の味の本質に近付きたかった私にとって、そのお言葉は、胸に強く強く焼き付くものでした。

インドやアフリカの旅から帰って来た後だったこともあり、日本ってなんて素敵な国なんだろう、とも思ったことでした。

スパイシーでパンチのある味も好きですし、勢いよく仕上げる料理もまた好きですが、

静かな味の和食を作る時、鍋に向かう私の心には、いつもこの「味をつけさせていただく」という言葉が浮かびます。

今日もまた大変な雨が降り、自然はやさしいばかりではありませんが、

その恵みをいただくときの、この国の先人達の感性は、大切に伝えていきたい、と思っています。

2019.10.19 │ ブログ

2019.10.18 │ ブログ

六甲教室、今週のレッスンが終わりましたー。

(まだ来週も続きます!)

生徒さんのご感想をLessonのページにアップいたしました。

秋の和食は特に手間がかかりますが、

なんというか、こういうしみじみとした味が自分の国の文化の中にあるというのは、本当にうれしいものですね。

皆でワイワイ作っては、たくさん笑いましたー^_^

さあ、私はこれから東京に向かいますよ️✈️

コトラボ教室の皆さまにお会いできるの楽しみです。

(皆さんご無事でしたか。気をつけていらして下さいね)

第一部では、和のポットラック。

兵庫のお酒も送りました!

第二部の美肌パンレッスンには、今焼いたばかりのパンも持っていきますー。

栗ジャムもね(^_−)−☆